The Unbound School

도시적 보이드이자 인프라로서 학교 재구성

금경화 KEUM GYEONGHWA / Studio A

rudghk46@khu.ac.kr

학교는 더 이상 울타리 속의 제도 공간이 아니라 사람과 기억이 엮이는 살아 있는 공동체 구조가 된다.

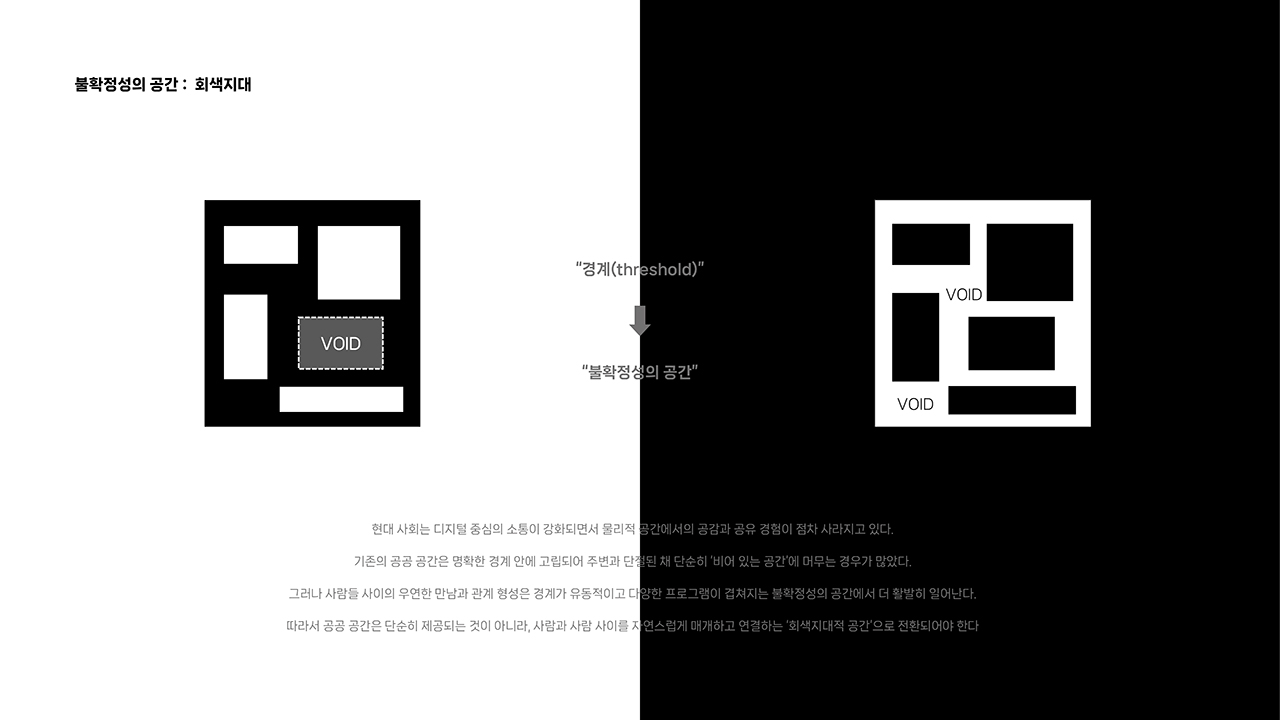

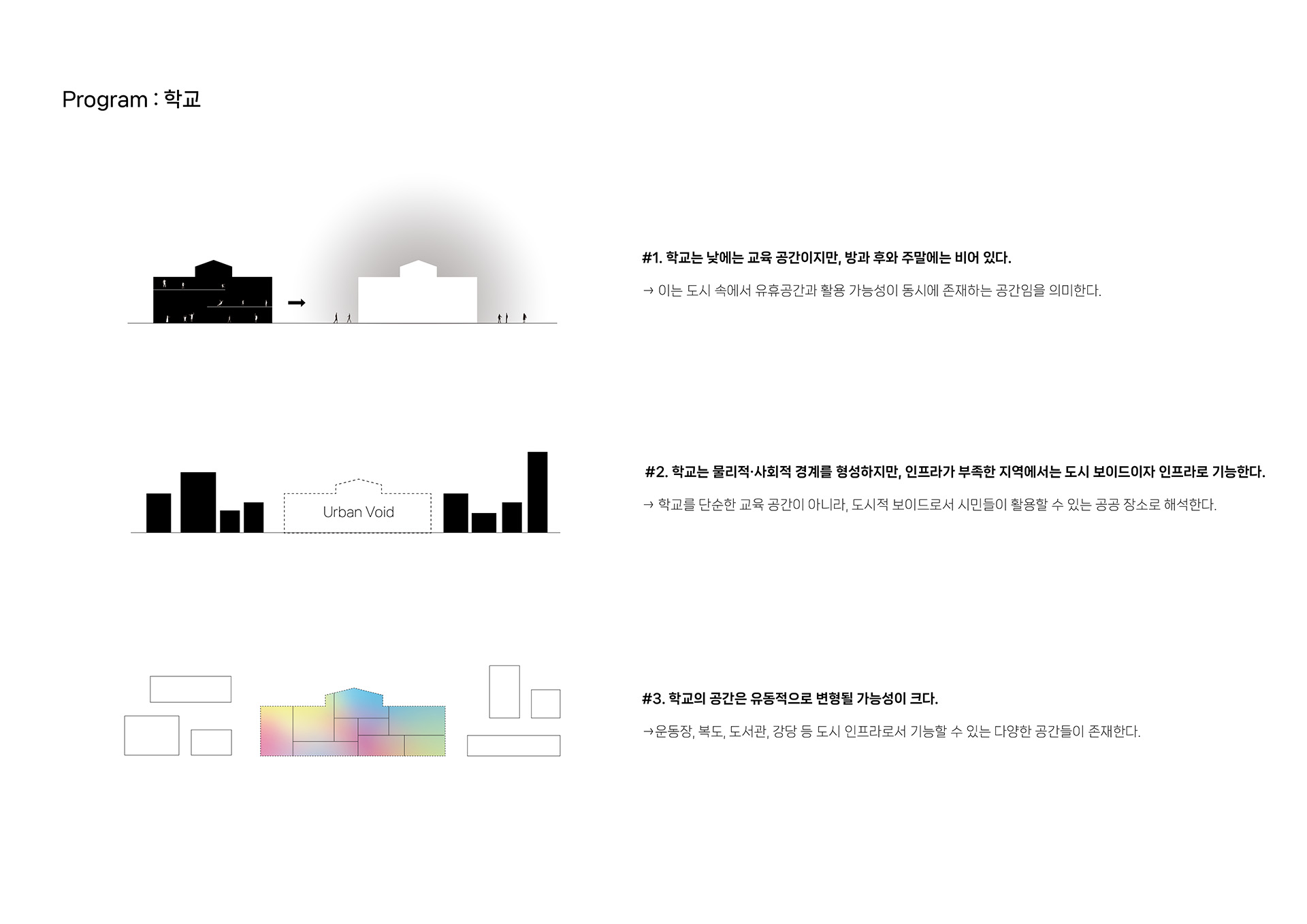

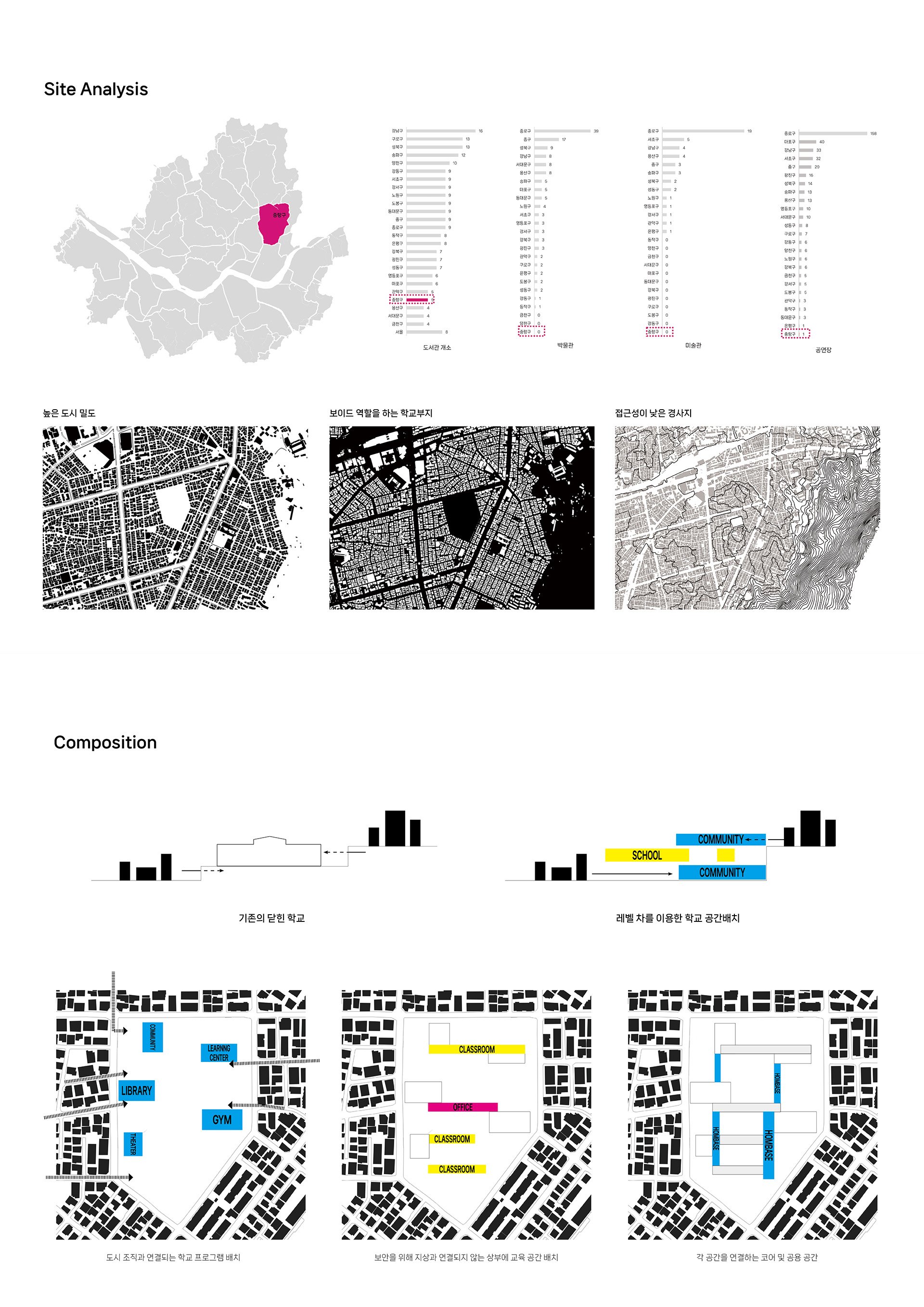

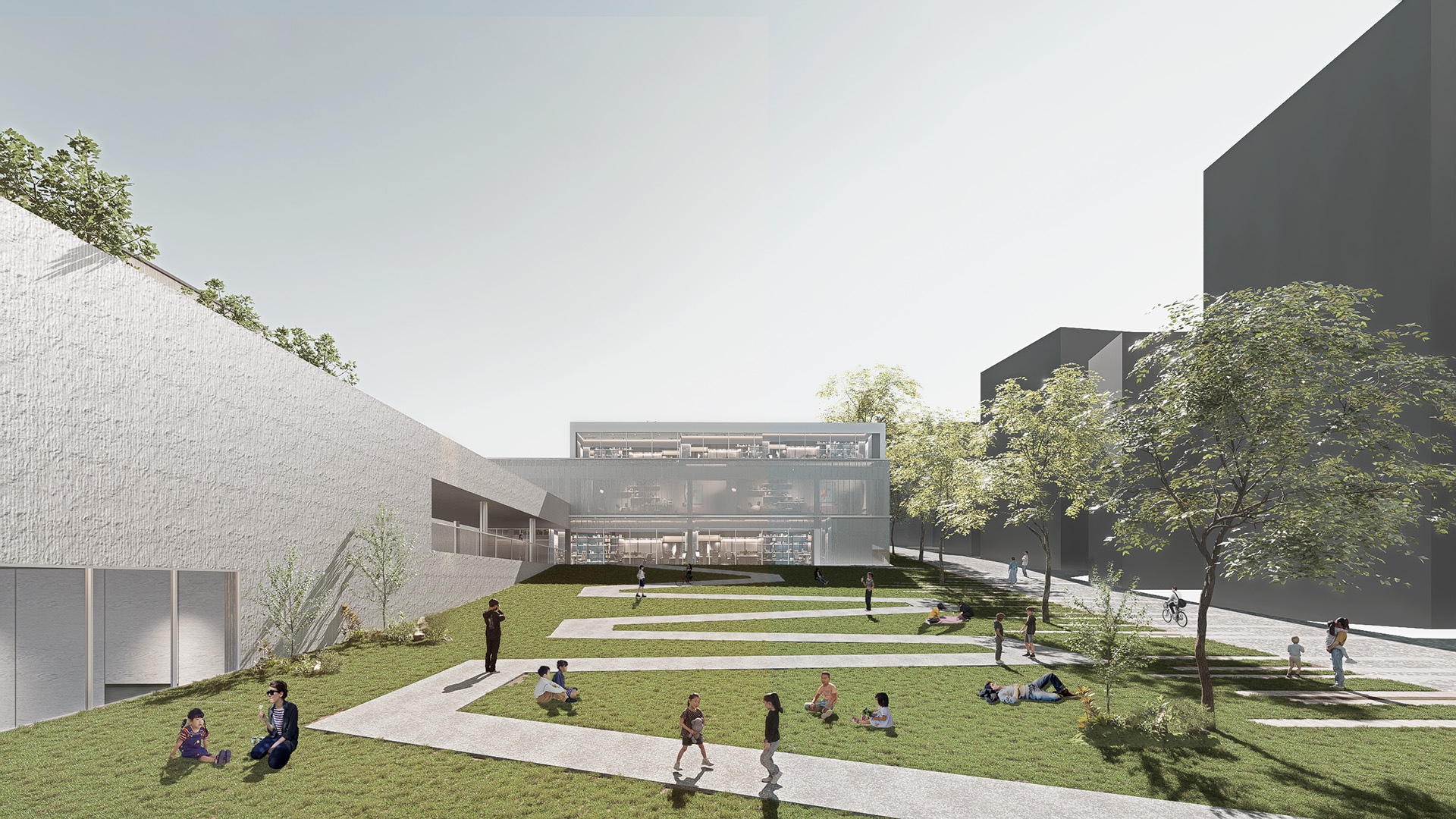

현대 사회는 디지털 중심의 소통이 강화되면서 물리적 공간에서의 공감과 공유 경험이 점차 사라지고 있다. 기존 학교와 공공 공간은 명확한 경계 안에서 고립되어 주변과 단절된 채 단순한 ‘비어 있는 공간’에 머무는 경우가 많았다. 본 프로젝트는 이러한 고립된 경계를 허물고, 학교가 지역 사회와 공존하며 다양한 층위의 관계가 형성되는 열린 플랫폼이 되는 것을 목표로 한다.

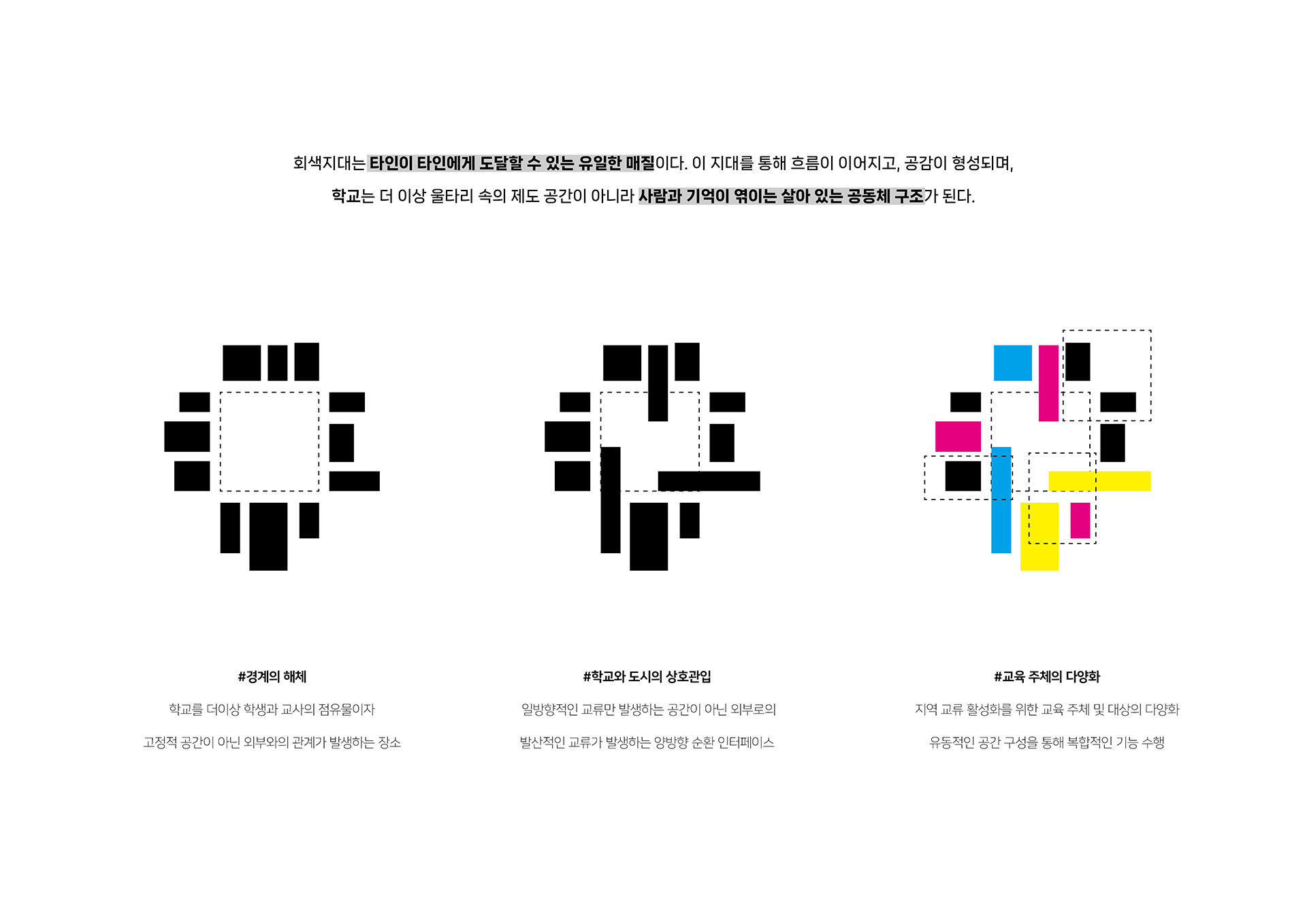

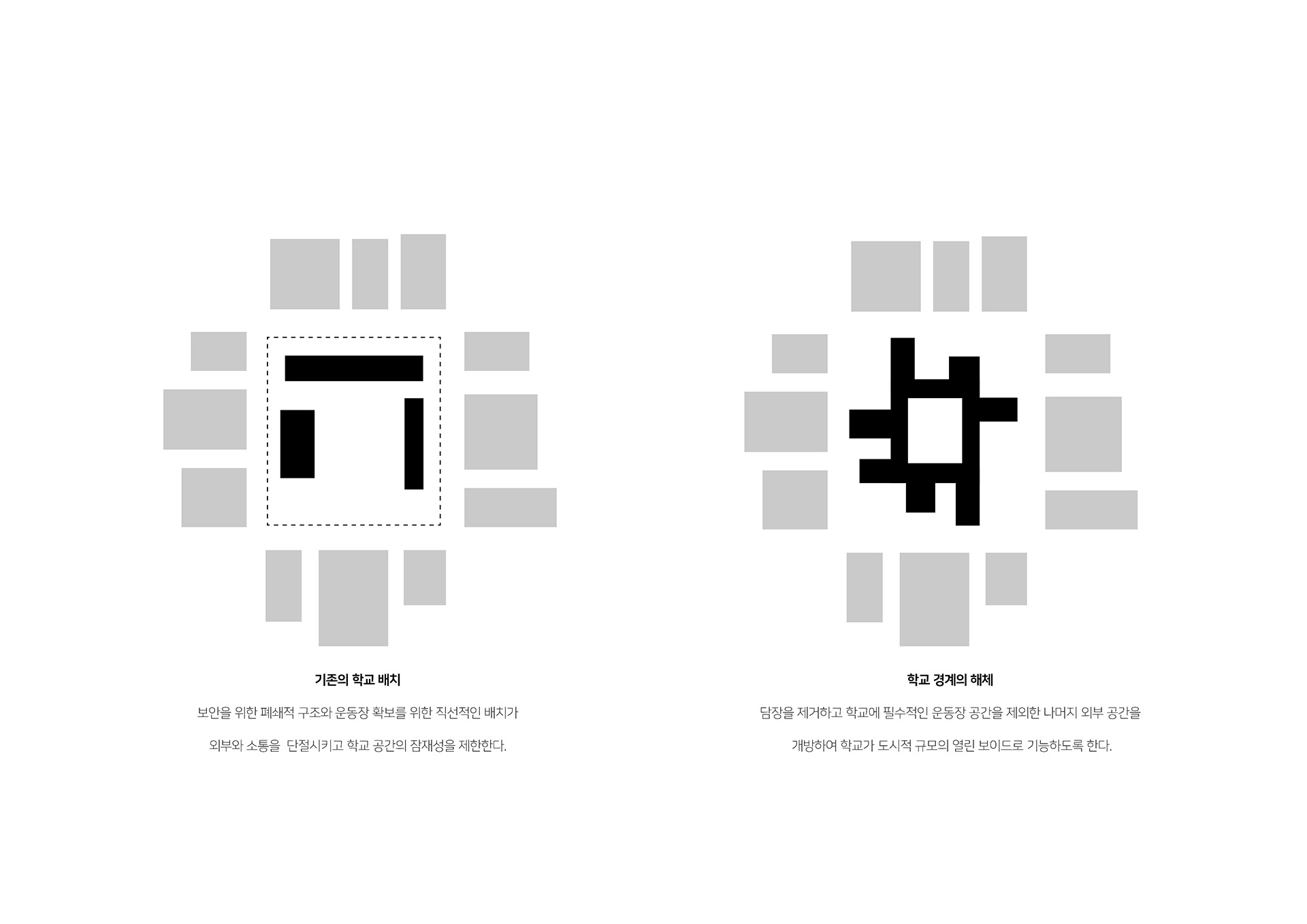

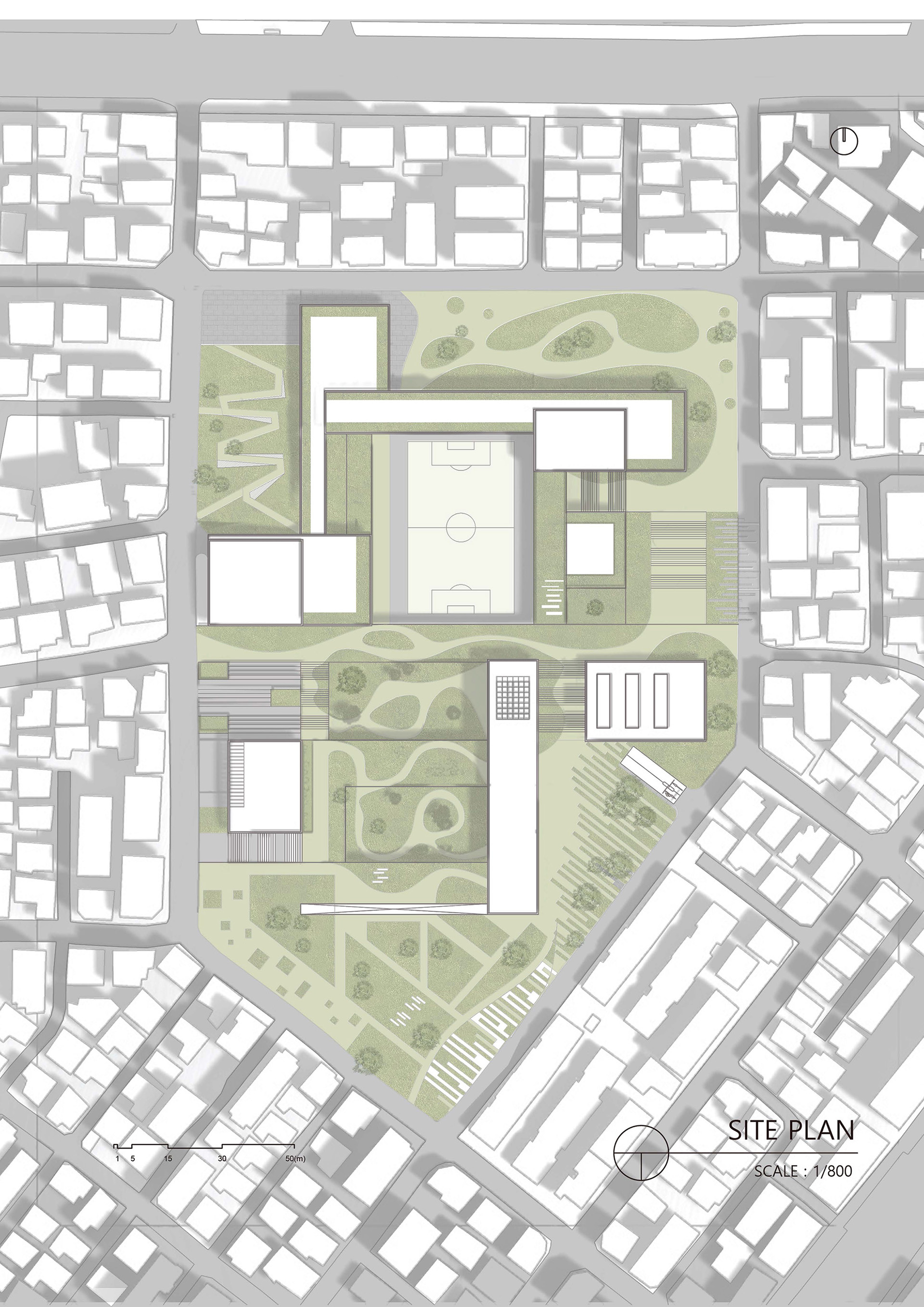

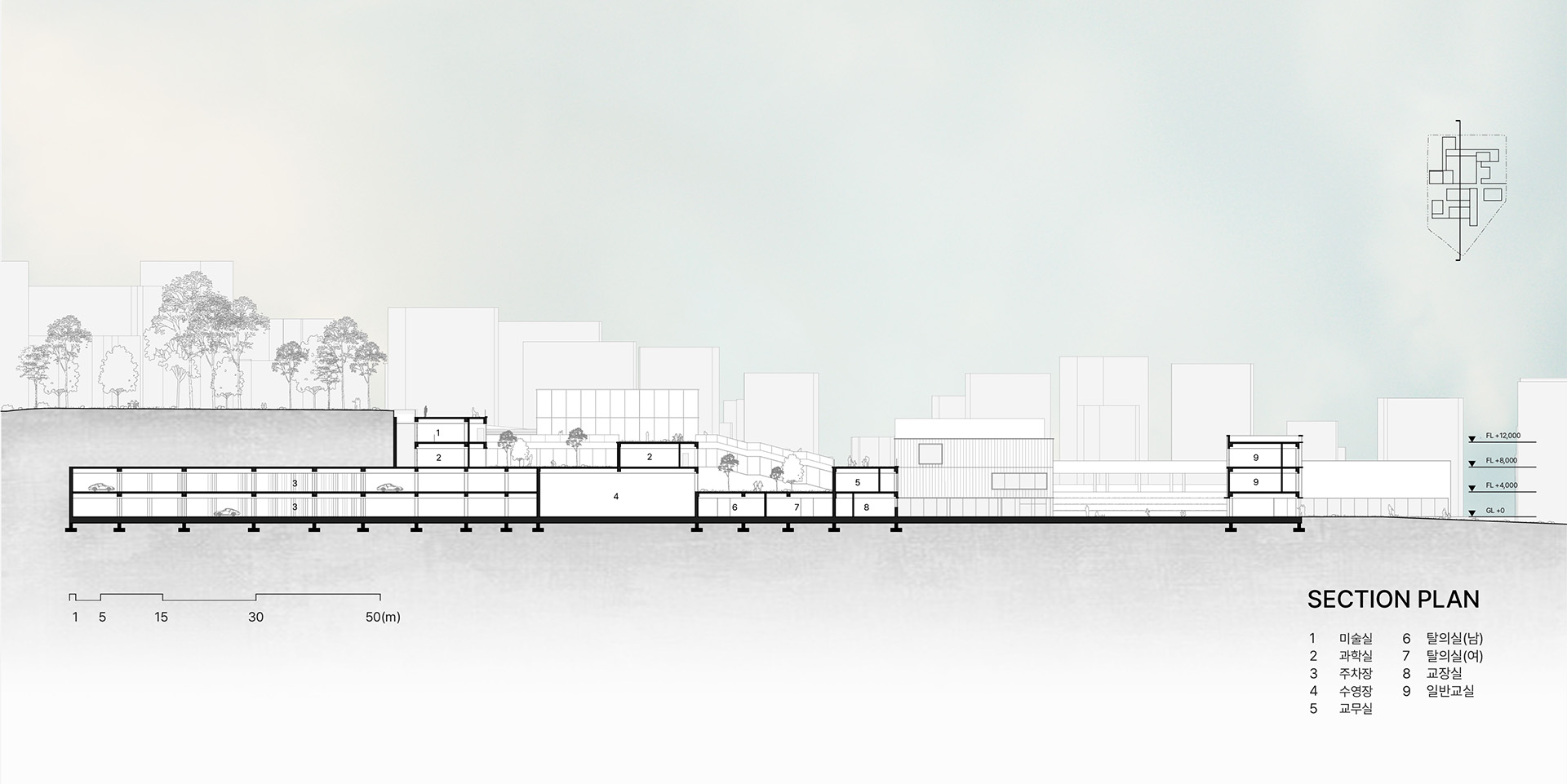

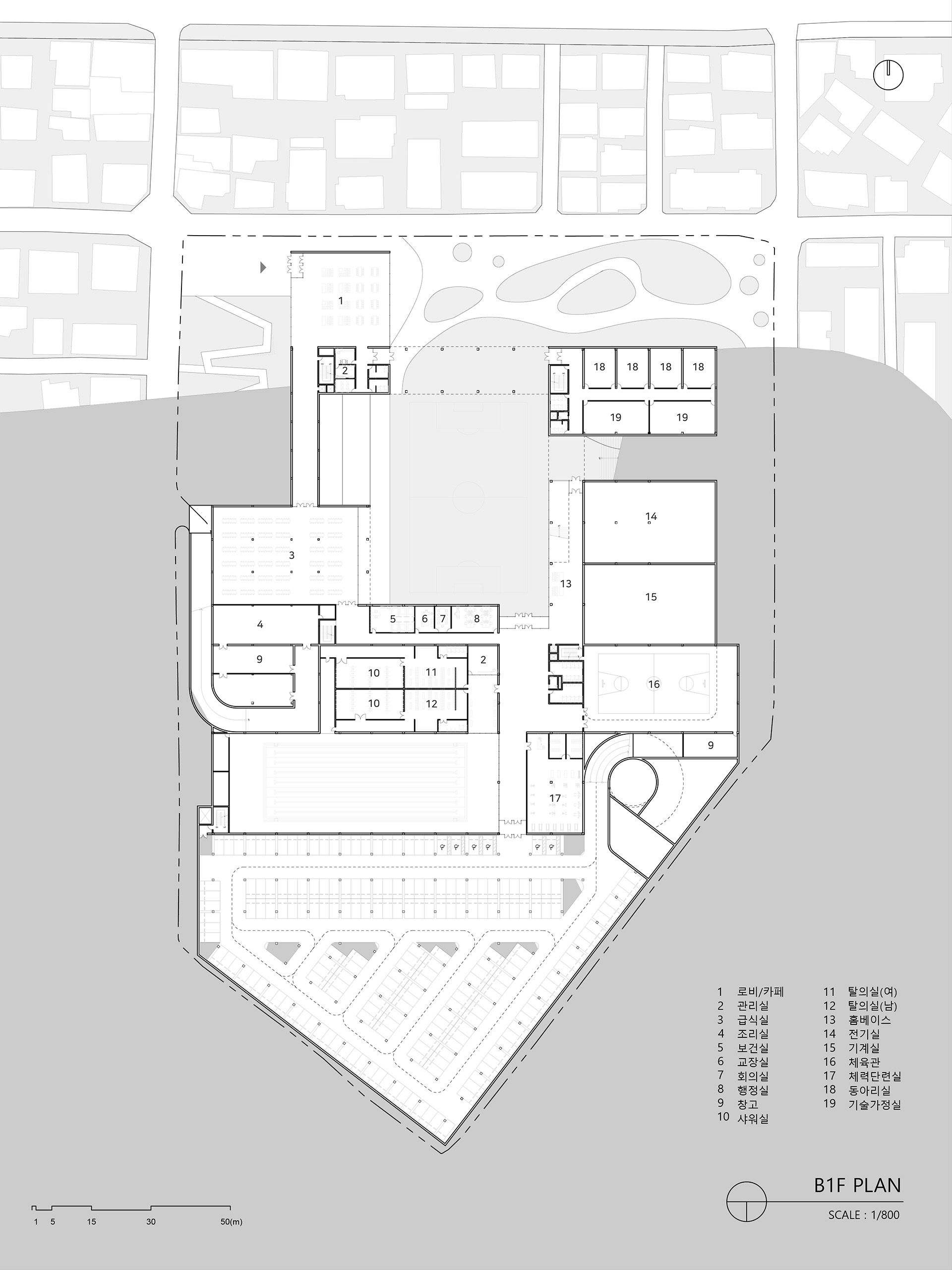

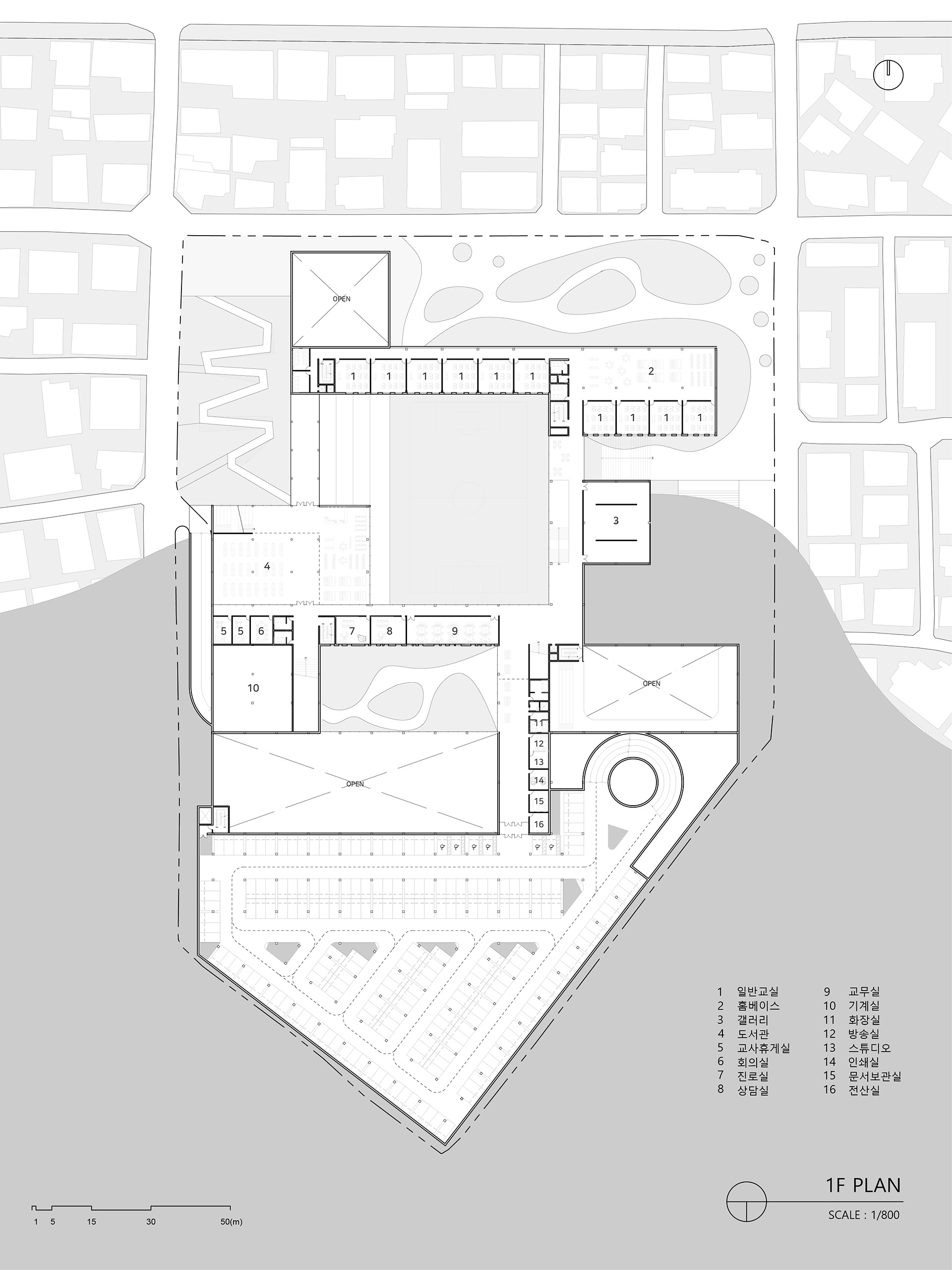

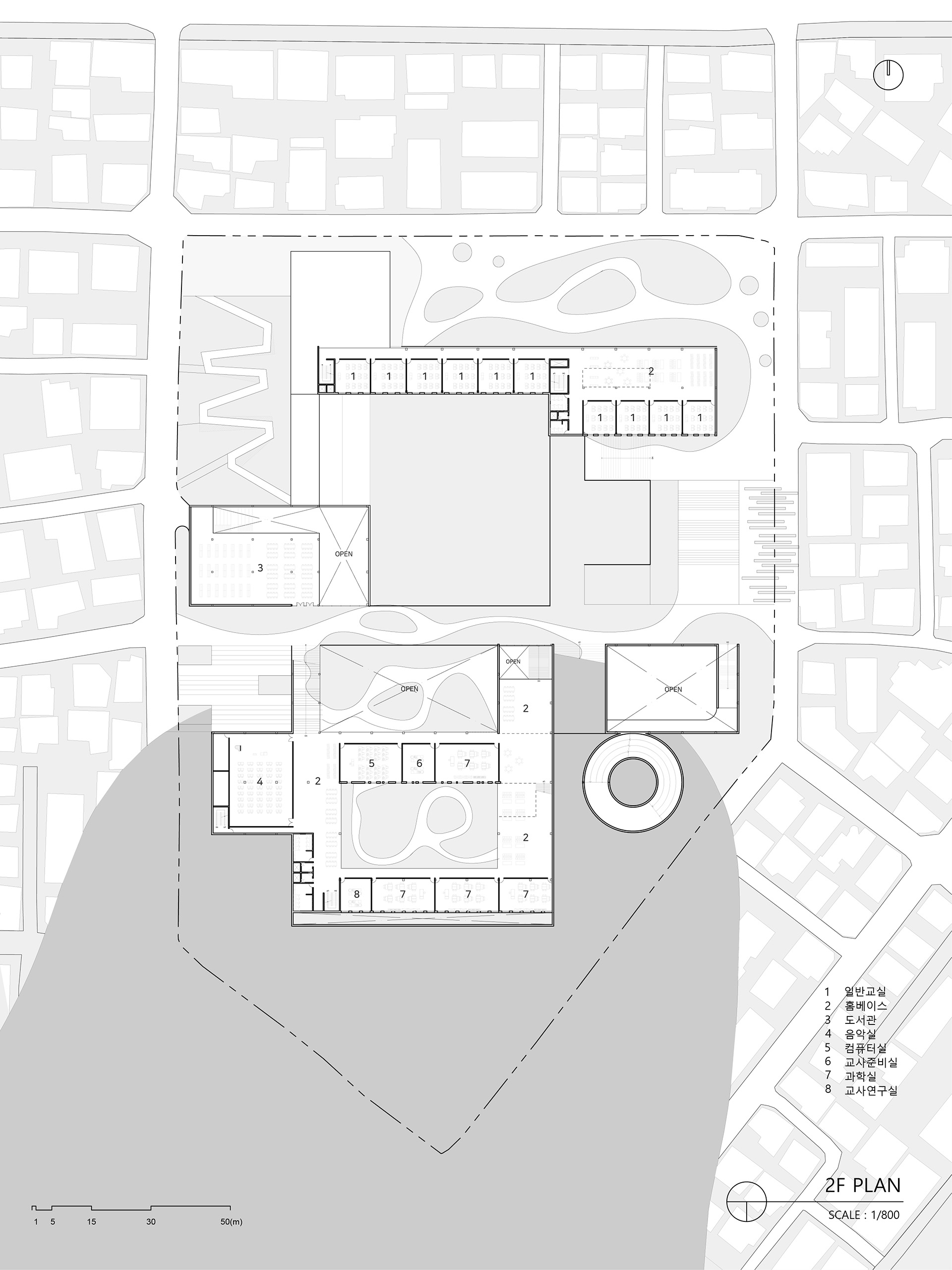

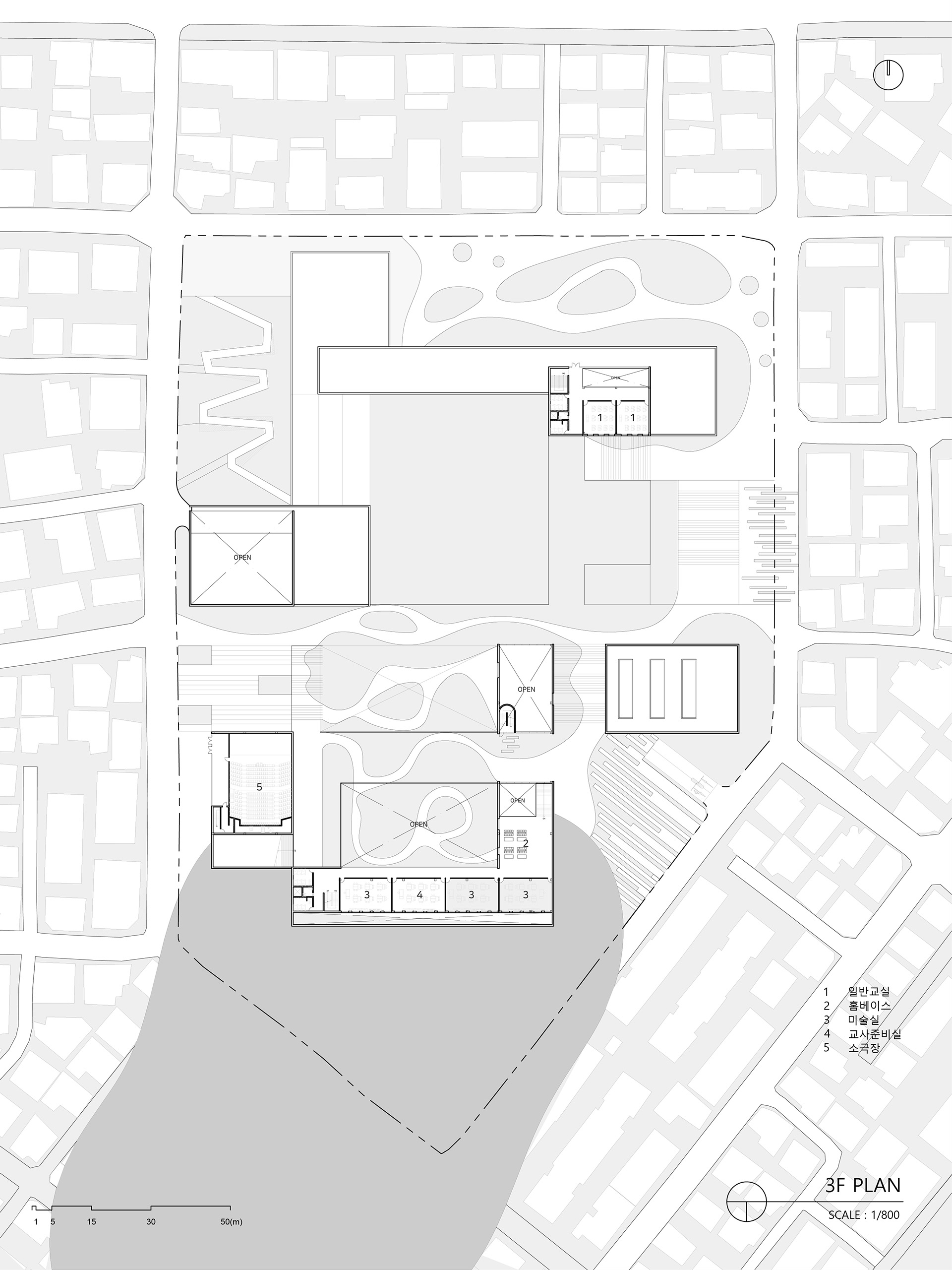

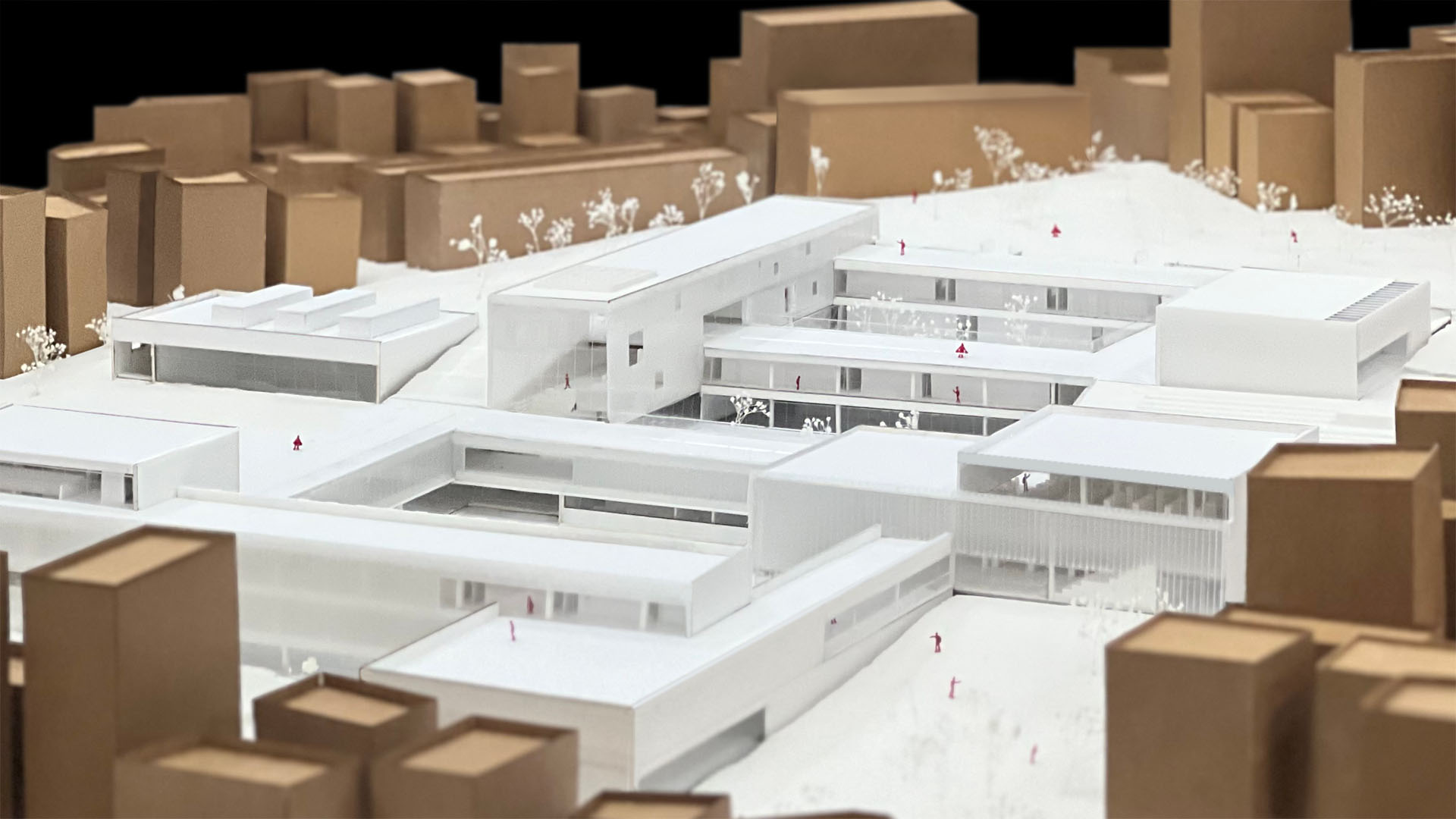

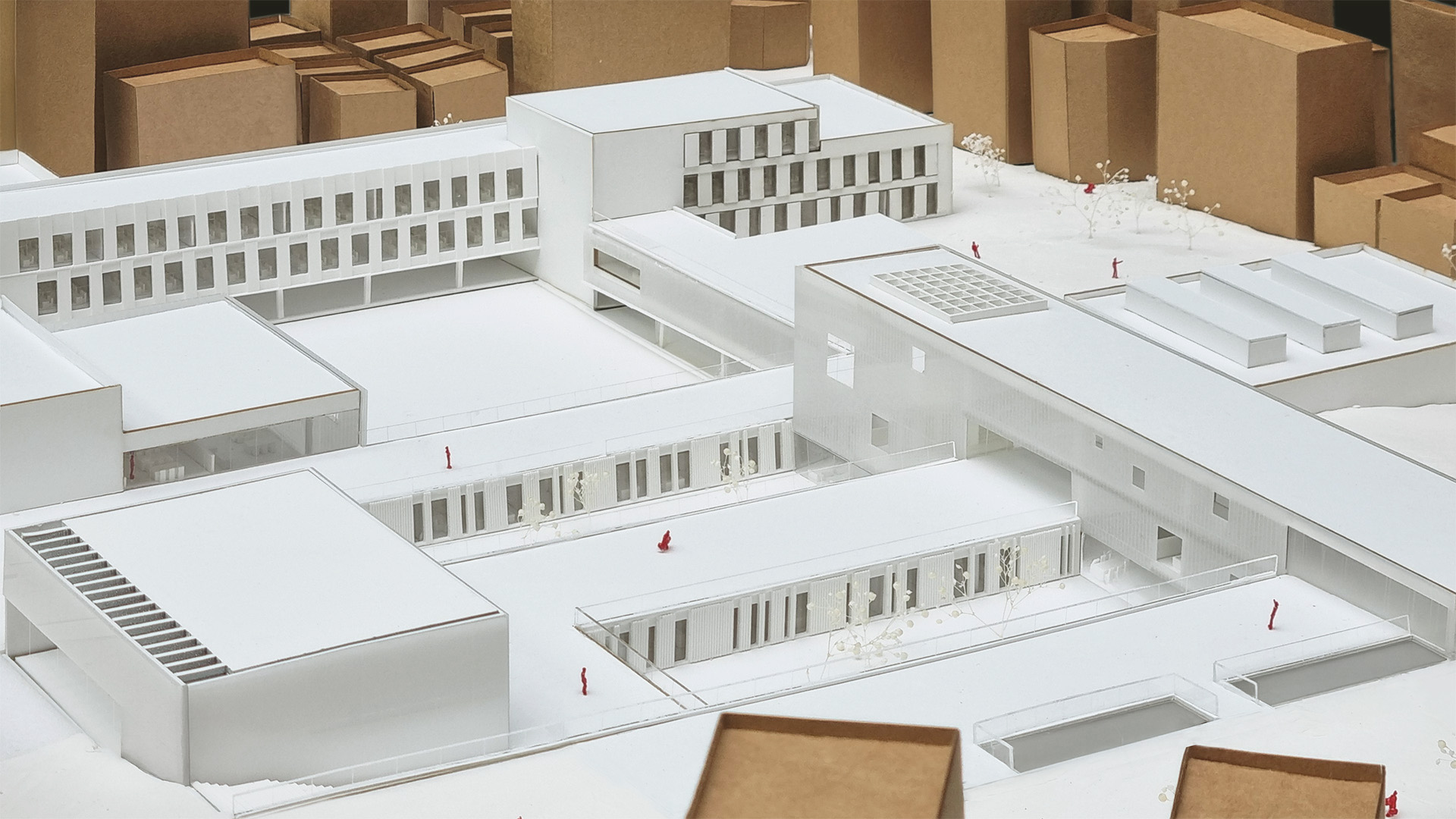

설계의 핵심은 ‘경계의 재구성’에 있다. 기존 학교의 담장을 허물어 도시와 맞닿는 지점에 보이드를 조성하고 학교 공간의 일부를 도시로 열어 학생과 주민이 함께 사용하는 개방형 공공 공간을 만든다. 프로그램은 수업, 문화, 체육, 창작 등의 서로 다른 기능들이 중첩되도록 하여 공간이 유동적으로 활용될 수 있도록 한다. 교육공간은 지상과 직접 연결되지 않는 레벨에만 배치하고 다양한 층위의 학생 마당을 조성하여 수직적인 레벨 차를 활용하여 안전을 확보한다. 이를 통해 학교 공간은 교육시설과 기능적으로 분리되면서 도시적인 연속성과 개방성을 확보하게 되며 학생과 주민이 자연스럽게 오가며 교류할 수 있는 회색지대적 공간이 된다.

‘회색지대’는 타인이 타인에게 도달할 수 있는 유일한 매질이다. 이 지대를 통해 흐름이 이어지고, 공감이 형성되며, 학교는 더 이상 울타리 속의 제도 공간이 아니라 사람과 기억이 엮이는 살아 있는 공동체 구조가 된다. ‘The Unbound School’은 단순한 학교의 리노베이션이 아니라, 지역 커뮤니티와 함께 성장하는 공공 기반 시설로서의 제안이며, 여기서 학교는 모두가 일상을 공유하고 배움을 나누는 도시의 열린 마당이 된다.